穆萨,河北沧州人,中国少数民族美术促进会会员,北京宣和画会理事,早期经崔翁墅、孙吉祥两位先生的指导和教授,后于北京师从杨声、原国镭、崔东湑深入学习,并逐渐形成了自己独特的艺术风格。其作品黑暗与光并存,墨与色共生,传统与现代碰撞着,矛盾又和谐,十分具有当代性。

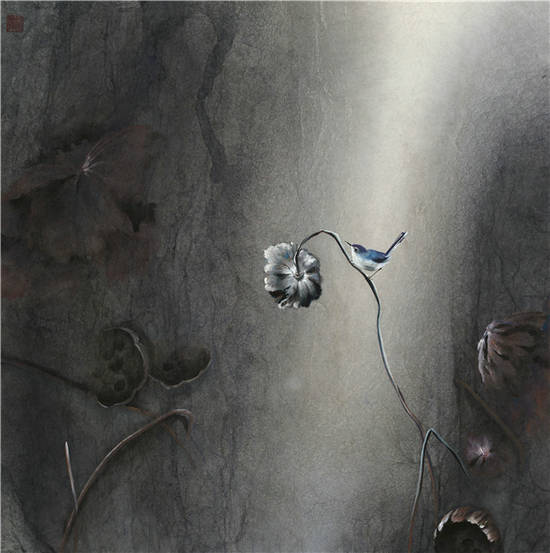

《总有一束光》

——读穆萨作品

文/北方

总有一束光,找到你的脸。

一万种黑不够,十万坎坷积压,形成来路,喑哑暗质的旁白。从灰底的阴影出走,每个角度都是你抬起头颅。琴键上,破天的高音拔地,那是你,突围的刀锋凌霄。

没有垂首的暮色,天涯的黄昏总被玫瑰撕开,你枕在梦的起点,完成希望的全部。

斑驳的粗砺的尖锐的叠加的细节都是生活的复述,只有明晃晃的怒放才是你本质的花开。

这就是了,赴汤蹈火,赤子必孑然千番。再远的波涛也不能稀释,再低的深谷也不能掩埋,一朵一朵代入,锁住骨骼正直的方向,你是长路漫漫桀骜的白。

穆萨的新旧物语

文/李海浪

我一直认为做艺术需要勤奋,以及兢兢业业的坚守,见到穆萨,我开始认为天赋更重要。

天赋是一个人对艺术的感觉,由此而生发出灵感、创想,做出跟别人不一样的东西。天赋亦犹如一枚种子,犹如自然花木,没有“种子”,便无论多么刻苦都会平庸。

所以艺术从来都只属于少部分人,像中国的八大、齐白石,像西方五十岁才学画的高更,像梵高……有多少人挤破脑袋去学,却连皮毛最后都抓不住。因为他们对艺术的嗅觉并不灵敏,更多的是复制,是匠人的技艺。

穆萨属于对艺术“有感觉”的人,他无需去刻意学谁,便有了自己的一面:一片漆黑里暗红的玫瑰,或将是旧信封、旧报纸与枯萎的玫瑰搭配,带着些美丽又悲剧的色彩,引人去思考:作者在想什么,表达什么,他是怎么样一个人?

穆萨其人其画

初识穆萨,是在艺博会的展厅,只见他满手刺青,加之身材魁梧,络腮胡子,穿着不拘一格,我很容易地认为他与很多美名其曰的“艺术家”差不多,直到看到他的作品,才被好好地“惊艳”了一把。旧而新的绘画元素,陈旧的文化符号记忆,现代的语言,多种材料的综合,呈现出来是一种全新的质感。

干枯的玫瑰在他画笔下诉说着生命的荣辱,旧信封报纸张贴着历史的痕迹,黑暗与光并存,墨与色共生,甚至是死亡与重生的气息交织着,传统与现代碰撞着,以为矛盾却又和谐,使整个画面有了情节和故事。

画者有着怎样的故事啊?对于艺术他又有着怎样的想法呢?

“艺术是什么其实我不懂,但是我知道自己是谁,该干什么。”

“也没有什么好说的,就是去做就行。”

作为多年采访艺术家的我,既想挖掘点材料,却又被这中最为简单的真实、没有套路所打败。在这个城市里,其实通常每个人已经形成了对外人,对媒体,对客户,每一个人准备着一套说辞,听上去动人,后来又发现不过是套路。

穆萨拒绝套路,如同他的作品。

他没有准备好感人又贴金的师承故事,没有准备好动人心魄的从艺经历,而以作品说话,通过作品告诉人们,他是穆萨。他没有国画家的“夫子气”,没有多数当代画家的“盲目自我”,没有艺术老炮身上的“江湖气”,而是一个简单真诚的创作者。在当代艺术圈、 老炮圈、国画圈都有他,但他又不被每个群体所同化,他拒绝虚伪和狡诈,厌恶不真实、狂妄自大、自欺欺人和怨声载道、自我陶醉。

穆萨深知,所有的“精明”对于艺术并没有什么用处,所有的“混圈子”也不过是虚假的繁荣,他清醒自己该做什么,真诚而认真地做人做事做艺术。

对话穆萨心中那束光

“您的画跟你们的信仰有关系吗?”

“早先一开始有些关系,我排斥画一些有生命体的东西。比如人、兽、鸟这些有鲜活生命的,所以一开始我就画一些类似于抽象的花卉或风景,喜欢用颜色画一些伊斯兰的细密花卉,后来慢慢地对画画了解得越多,对艺术有了一些认识以后就放开了,现在我基本在画面里和画画的思想上没有信仰的影响和束缚,不过一直以来还是以真与美为创作根本,这是从小受到的信仰熏陶和父母教育所给予的根。”

“您为什么画了很多的玫瑰?当然还有别的花。”

“其实我并不喜欢花,也不喜欢玫瑰,我有一段时期特别压抑,情绪和生活都到了最低谷,偶然间我看到了在垃圾站旁边扔掉的几支杂乱的干花,其中一直玫瑰干花一下就抓住我的眼球,枝子干折了,也没有叶子,但是花却还是那种暗红,比鲜花更为热烈,对我触动很大,自己也有所感悟。”

“无论是黑暗角落还是安静明亮的屋子里,总会被玫瑰那炽烈的暗紫红色所打动,高兴、与忧愁都可以去与它倾诉。从此我的案头就多了一个插瓶,里面每年都更换干支的玫瑰,我喜欢喝茶静静地看着它思考,也喜欢画画的时候看它那一团红色。”

“在低谷期它给了我很多能量,现在我画的玫瑰并不只是一朵花,有时更多的是代表的一些情绪,一种寄托,一些语言,拟人的,怀念的,还有一些憧憬。”

在苦难里找寻光芒,在困顿中寻找突破,人的经历总会给艺术添几笔色彩,这些色彩使得艺术变得厚重,变得有深度有承载,有寄托,“我在黑暗中挣扎警觉生怕自己走错做错,我就等着朝着晨曦那一束光撒下来,惊动我,指引我我告别黑暗,迎向光明。心向光明的人不惧黑暗,内心黑暗的人不见阳光,这就是我画里总是出现的那一束光。”

旧物新语,不一样的表达

我还是很想去寻找穆萨艺术的源头,他师承于崔翁墅、孙吉祥、崔东湑、杨声、原国镭等,崔翁墅擅长水彩画,孙吉祥水墨自成一格,崔东湑笔墨苍涩,杨声色彩水墨皆佳,其人物画很有特点和当代性,原国镭传统与当代并行不悖,穆萨或许吸收了他们部分的技法和长处,却形成了完全不同的风格。他不喜欢千篇一律,不喜欢一种风格,不喜欢被束缚着,而是乐于去创造和改变,尝试不同形式不同材料带来的奇妙效果。

一定要说他喜欢的风格,那么可以追溯到荒木经惟,荒木经惟摄影里那些妖艳到绝望的花与色,那些花开花谢里蕴含的死亡与重生的意味都能引起他的共鸣。“生命”“爱”“死亡”这些主题同样根植在穆萨与荒木经惟的作品中,绚烂之极又带着悲剧感,悲剧感中又有着美学的意味,追溯到这里,或许穆萨的作品不再是一个“谜”,而是生活、阅历、情感、思考、性格所共同形成的面貌。

穆萨还喜欢松井冬子,松井冬子的作品正是把不同的文化元素组合在一起,混合了疯狂与清醒,创造出一个充斥着极端的而且令人难忘的亡灵的世界。似乎,做艺术的人总与正常的思维有所区别的,而能不为“怪”而怪,不为“异”而异才能真正做到自然、恰到好处。

穆萨喜欢在深夜里创作,喜欢在烟雾里思考,喜欢风雨大作时聆听风的声音舒缓压抑的神经。夜,一束枯萎的干花,一部灵异小说,一支香烟,与色彩谈心,喜享受着无人抵达的孤独,然后将这份孤独和着黑夜里的某一束光,一起调和进色彩中、宣纸中,诞生着新的生命。

于是有了《玫瑰驿站》系列,用水墨建构基底,然后再赋以适当的暖色和抒情的笔触,大块水墨黑色中那一抹艳丽,如同人心脏的忽然悸动;也有《美艳不可方物》《庄生晓梦》的惊艳;有《曙光至》的希冀;《大地呼吸》斑驳中的明丽。旧物新语,水墨,颜料,宣纸融合着现代的冷感、敏锐的触感,形成一种崭新的艺术语言。

新近,穆萨又在麻袋上创作一系列关于花的作品,中国传统古画的审美与现代思维相结合,营造一种视觉上的误差,他使用国画颜料,而调的色彩会融合多样,有时会为一些效果运用一些进口的蛤粉或矿物色,他总是跟着自己的喜好来琢磨,却常常出其不意。

穆萨乐于创造,却并不在形式上下功夫,没有繁文缛节,没有镇纸、不讲究笔洗、调色盘,能将就就将就,就像穆萨本人一样,顺其自然的简单真诚,却以独特的思维和语言,世俗的套路和虚伪似乎也拿他没有办法了。

结语

多数的艺术家,我们从开头就能猜到他绘画的结局,同样的模式,同样的套路和同样的复制,而对于穆萨来说,我们甚至猜不到他下一主题是什么,下一幅画是什么样的表达形式,会有什么变化,却充满了期待。