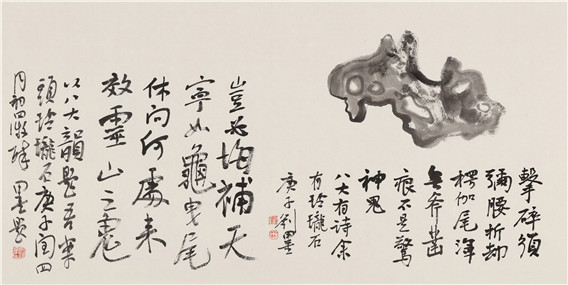

刘 墨

生于1966年,祖籍河北三河。

文艺学博士,历史学博士后。

现为独立学者,自由艺术家。

少读书,长而游学,喜书画诗词文史,

以宁静、淡泊、独立、自由为安身立命之宗旨,

以著述自娱。

代表著作

《中国艺术美学》、《禅学与艺境》、

《乾嘉学术十论》、《中国散文源流史》、

《中国美学与中国画论》、《石涛》、《八大山人》、

《现代国学思潮与人物》等,数百万言。

十丈莲花馆画语

文/刘 墨

我没有真正的故乡。

出生在沈阳,一直到好几岁,没有见过山见过河。

七岁时随妈妈回到老家河北三河,也没有山没有河,雪封的冬天,寒冷之极。

到了十八岁自己过了黄河长江,到泰山、杭州、苏州、黄山,才知道山水是什么样子,也入了梦。

后来人生里的诸多不如意,前人画册里的山水也成了梦的一部分。

在梦里,大自然会与我低声絮语,于是,烟云树木也成了梦中的符号,甚至,它才是我的精神家园。

小时候喜欢画风景,而不是山水画。

于是,遥远的巴比松,成了梦幻一样的憧憬。

笔下也慢慢追求这种感觉,空灵,诗意。但看到柯罗的原作,这么近,仿佛圆了一个梦。

博尔赫斯有句诗,“在那做梦人的梦中,被梦见的人醒了。”

从不惑到知天命,只明白了一个道理:守住自己的内心世界,做自己。

虽然心仍然有跑开的时候,但很快它会回来,与外在的诱惑挣扎了一番。

我没说错,必须挣扎着,我才能再回到自己的内心深处,重新找到我的心与天道的微妙呼应。春来,秋去,知道自己不用功,好在画了好多画,拍了好多照片,想了好多问题,给自己一些安慰,证明岁月没枉过。

但自己的目标,还遥遥无期,以致梦中会惊醒。

山水画属于中国,风景画属于西方,将“山水”和“风景”这样区分,果真如此吗?

公元317年,西晋渡江,成为东晋。《世说新语.言语》记,过江大佬坐在新亭那里,周顗说:“风景不殊,举目正有山河之异!”一句话,把大家的眼泪说出来了!中国人看山河时,每有沉痛之感,正源于此。5年后,周顗死。50年后,宗炳生,写《山水画序》,可谓中国山水画的开篇之作。

宗炳死后20年,刘勰出生。他写《文心雕龙.明诗》,里面有一句著名的话:“庄老告退,而山水方滋。”现代许多文史大家并不同意他的看法,认为只是改头换面,庄老玄言,进入了山水诗而已。

山水诗的精神,即是中国山水画的精神。如果说中国当代当代山水画缺少了某种精神,那就是诗的精神!

时间再放到1943年。郭沫若参观赵望云关山月画展,曾经赠诗一首,其中的关键字句是:“释道一扫空,骚人于此死。”不得了,延续了千年的作为中国山水画思想根基的释、道以及诗歌,退场了!再倒回一年,1942年,毛发表《延安文艺座谈会讲话》,后面的画家像傅抱石、李可染,钱松嵒、石鲁,陆俨少等人五六十年的那些大作,就横空出世了……

中国的文艺复兴,除非有黄宾虹那样的坚韧,傅抱石那样的才华,潘天寿那样的严谨,则不会发生。

许多朋友问我为什么很少画山水画?我总说在思考。如今,我可以把我的思路公布,并且付诸于实践了。我思考的问题是:

1、“山水”概念及其哲学;

2、宋元之境

3、“南北宗”的清理;

4、四王:“南北宗”的实践与修正;

5、石涛:作为一个变数;

6、黄宾虹:从“道咸中兴”起步;

7、“现代性”:傅抱石与李可染。

一个问题用两年时间思考、实践,六个问题十二年,我刚好六十岁,那时大概可以画出自家面貌了吧?

山水在我念中,念念不忘的柳暗花明、山重水复,日思,夜想,渐有入处。

古吗?新吗?

对吗?错吗?

只知道笔墨渗入纸底的时时刻刻,心灵是熨帖的。

常常以笔墨去描绘心中的意境,去追寻宋人的丘壑,去品味元人的品味,林泉意志与笔墨情怀在纸上一点点的渗透。画时沉醉,画毕却总是诸般不满,眼睛看着画,心里念着飘香的草木、甘冽的山泉。

我不是画家,只是想寻觅一些生活的画意而已。

如此欣然。

今天没有阳光,没有人。风非常大,冷冷的,吹透衣衫。

元人山水画的“无人之境”,也体会到了一些些。与天地相脉拍。

空念梅无香。

拍这照片的人,叫山本昌南(YAMAMOTO MASAO)。他本人居住在远离城市的林间,待在清新的空气里远离主流世界,喜欢在富士山下遛狗散步。他作品中充满了诗意与禅味,有人夸他是诗人,有人说他代表了“虚”与“空”的东方美学,

山本的作品里面有许多美学的元素充盈其间,简洁,神秘、素雅、沉静是他作品的风格。画意的轻描淡写,有油画的韵味,又有山水画的淡雅。他总能把看似熟悉的自然,甚至普通的事物,用影像表达的如此细腻、从容、美好。

云朵,河流、山川、甚至树枝,花朵、鸟雀,在山本昌男的光影里,单纯而率真,有着无法言说的轻灵,每一个影像之间,都透露着一份简洁明了的细节美。

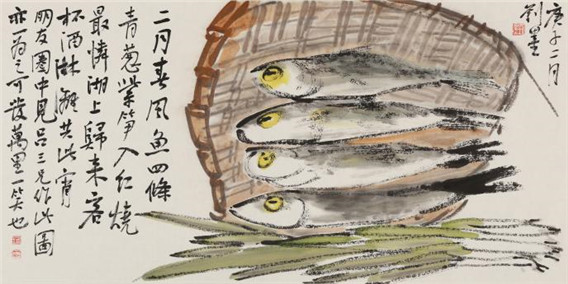

艺事唯可执射御,道心如是乐禽鱼。

消摇于城市而外,仿佛乎山水之间。

如果说甲骨文还有神秘的巫卜气息,金文与篆书则多了人文内涵,离神不远,万物还藏在点画里面,恍惚之间传递着天地万物的精神。会写出一种什么感觉?还不知道。

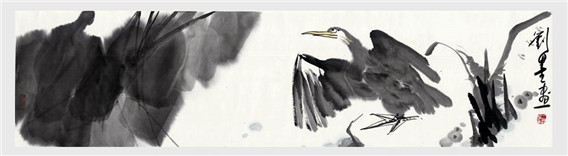

在向前人学习的过程中,自然并未被忘记,相反,印入心里的自然山水越来越顽强地要在笔墨中体现出来。

自然并未被笔墨否定,而是因自然的存在充满魅力。

在我看来,中国书画艺术的创造,并非仅仅是外在的点线,或外在的形式,而是表现灵魂深处的讴歌。

在中国书法中,行草书尤其适合于这种表现。但现在人大多只从字帖上学草书,不能从前人的经验中学草书,更不能从天地造化中学草书。

刘熙载《书概》说:欲作草书,必先释智遗形,以至于超鸿蒙、混希夷,然后下笔。古人言:“匆匆不暇草书”,有以也。于是也,草书境界上升到了天地境界,直抵非夷所思之境。绘画也许更能说明这一点。

黎简在一套山水册页的跋文中这样说:每至深幽沉郁之处,一两笔得其神明,辄欲起舞,屡常自觉,至老木幽亭之作,觉一往溪山远致,泓峥萧瑟,实不可言,剡溪归棹,余情邈然矣。

这种“不可言”,乃是生命里一种最深的感动,一种非率意而舞不能表达的感动。致使草书只停留在某帖、某人的模拟中,今人不能望古人之项背,症结或在此处?

草书除了是汉字,是书法,它更是中国人的情怀。

人生也是一道风景,只是这个风景不像自然风光,光阴不能不在你脸上刻下岁月的印记,我说人生是一种风景,就像这九寨沟的秋水明镜,清好平静。其实是否懂得欣赏风景,也取决于人的念头。

一个善念,足够天地清朗,草木慈悲,山水间自有清韵,全是仁者的浩荡悠悠。但人看风景时会走散的。东张西望也不见,却在万人丛中,又相遇。

纵算有一天,人世风景相忘,亦有简净如水的时光般,长在。

黄宾虹入川最大的收获是“雨淋墙头月移壁”。他在寄给友人的信中写到:“坐山中三移时,千条飞泉令我恍悟,若雨淋墙头,干而润,润而见骨,墨不碍色、色不碍墨也。”此后,他称自己的这种山水为“雨淋墙头”。

有一种解释是,所谓“雨淋墙头”原来指的是安徽民居上的马头墙,因为风雨的侵蚀,日积月累,留下了许多漏雨的痕迹,远看很像白纸上水墨晕染的效果。

但董其昌有一幅画,题为《雨淋墙头皴图轴》,思翁题曰:“久不作雨淋墙头皴法,忽于笔端出现,画家皴法如禅家纲宗,解者稀有。”黄宾虹一直回避董其昌对他的影响,却在欣喜若狂之际,透露出了奥秘!

不久前,给一个展览写的序言:

苏东坡在一首诗中有:“静故了群动,空故纳万境。” 这两句名言被当代美学家认为是“空明的觉心,容纳着万境,万境浸入人的生命,染上了人的性灵。”(宗白华《论文艺的空灵与充实》),与西方当代美学不同的地方是,中国传统美学更愿意将艺术的根基不是放在“视觉”方面,而是放在心灵里面,并坚信一件伟大的艺术品表现了艺术家与社会、美学和伦理学是紧密相关的,因而绘画也表达了最崇高的真理。

当然,我们也不必讳言,中国传统美学诞生于农耕社会,而现代美学诞生于工业文明。有一位汉学家在研究中国文化时观察到,中国人认为只有在自然中,才有安居之地,也只有在自然中,才存在着真正的美!

虽然在现代社会中,这种来源于农耕社会的悠闲与平和的生活已经几乎彻底被改变,但人们对于自然山川的妙赏,却是一种“天性”,只要一有机会,人们就会重返自然,接受大自然的再度洗礼。艺术家对这方面的思考,也许更超出常人,即他们比都市中大多数人对山川自然更有一种乡愁般的眷恋与追求。否则就难以解释,为什么中国传统样式的山水、人物、花鸟画仍然在现当代能够引起广泛的共鸣。

曾经有人认为在20世纪,历史已经断裂。但是历史并未中断,在现代画家的画面上,我们仍然可以看到意味独特的中国情调。而无论是山水画、人物画、花鸟画,都或多或少地带有这种悠远深邃的意味,既联结过去,也走向未来。如今,发达国家的人们越来越渴望回到自然,渴望享受在回归自然这一过程中的身心陶冶。在这种呼声中,我们不是可以听到中国艺术家素所追求的悠闲与平和的生活观念的遥远回响吗?

在数十年前,黄宾虹在一首题画诗中这样写道:“江山本如画,内美静中参。人巧夺天工,剪裁青出蓝。”继承这心灵,以及创造这境界,乃是我们当代艺术家的伟大使命!

看了几件富冈铁斋的原作,山水,人物,以及书法,都痛快淋漓。铁斋称自己是一个“儒者”,而我以为,他的儒大概更近于阳明学吧!一个儒者,不管有什么样的个性,或者威严,或者和气,或者平淡,或者刚烈,但有一个本质是不变的:爱戴万物的仁厚之心,因而在他的笔墨里,尽管可以发狂大叫,呵佛骂祖,但温润的墨色,才是本质之色。

有朋友看到我的这次写生习作,说有石涛、潘天寿的影子:“林中见大涤、寿者之风。”

好,我就刻一个“大涤寿者”的印,盖在我的山水画上。“涤”者,洗涤,澄怀洗心、涤瑕荡秽,而又至于大寿,岂不可喜!

伏虎寺的桂花刚刚开过,香气淡淡的,我们在她的茶室里,一边煮了一壶老白茶,一边听演照法师讲寺里的事情,那壶老白茶的味道,也越煮越浓。门口的那一丛垂丝海棠,竟然有几朵花开,我分明看见,有露珠晶莹剔透地挂在上面,纤尘不染。

仍然吃了斋饭,然后再回到茶室,演照法师特意给一壶山人泡了一碗蒙顶黄芽,我们依旧喝老白茶。

火花发微信来说,如果冬天下雪,坐在茶室里,就可以听见下雪的声音,这更让我想往。我说,如果下雪时有人鼓琴,有人吹箫,那真是人间仙境了。

茶毕出来,在虎溪桥边写生,有人拿了书坐在溪边入神地读书,连我也停了画笔,痴看了一晌。

“人境行将老,仙书读未及”,如是感慨。

黑格尔说,艺术的最高职责就在于帮助人认识到心灵的最高旨趣。因而,艺术是一条解放之路,是回归自由之路……