北京 海淀美术馆

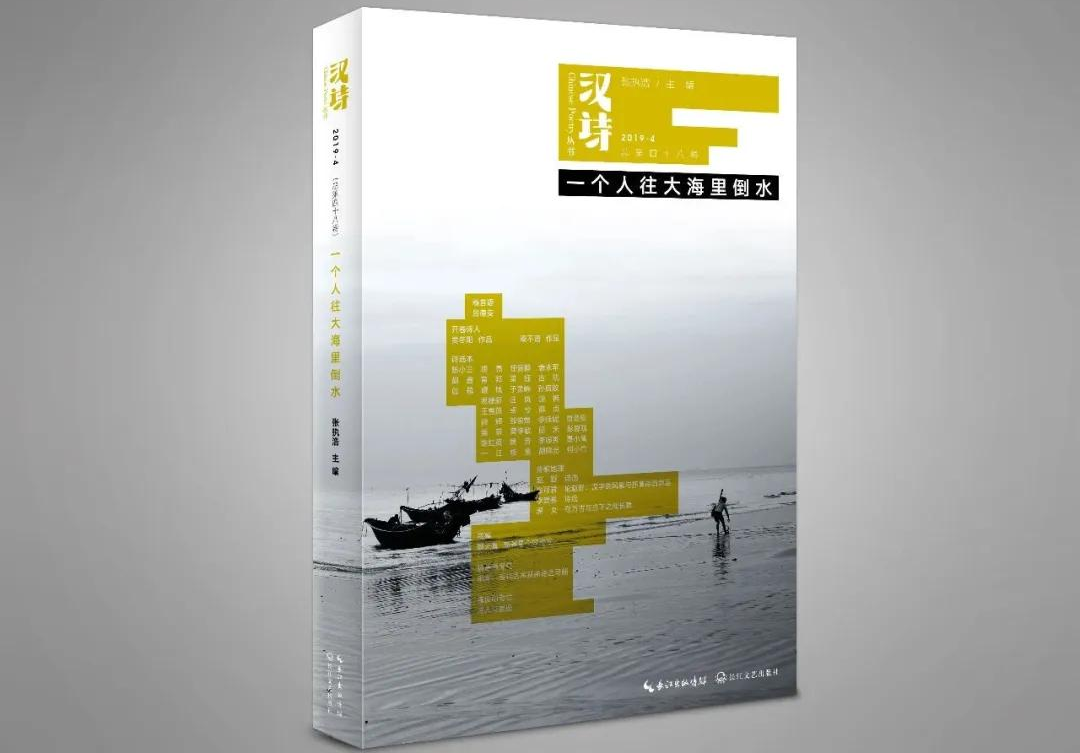

原载《汉诗》杨碧薇专栏

2019年第4期

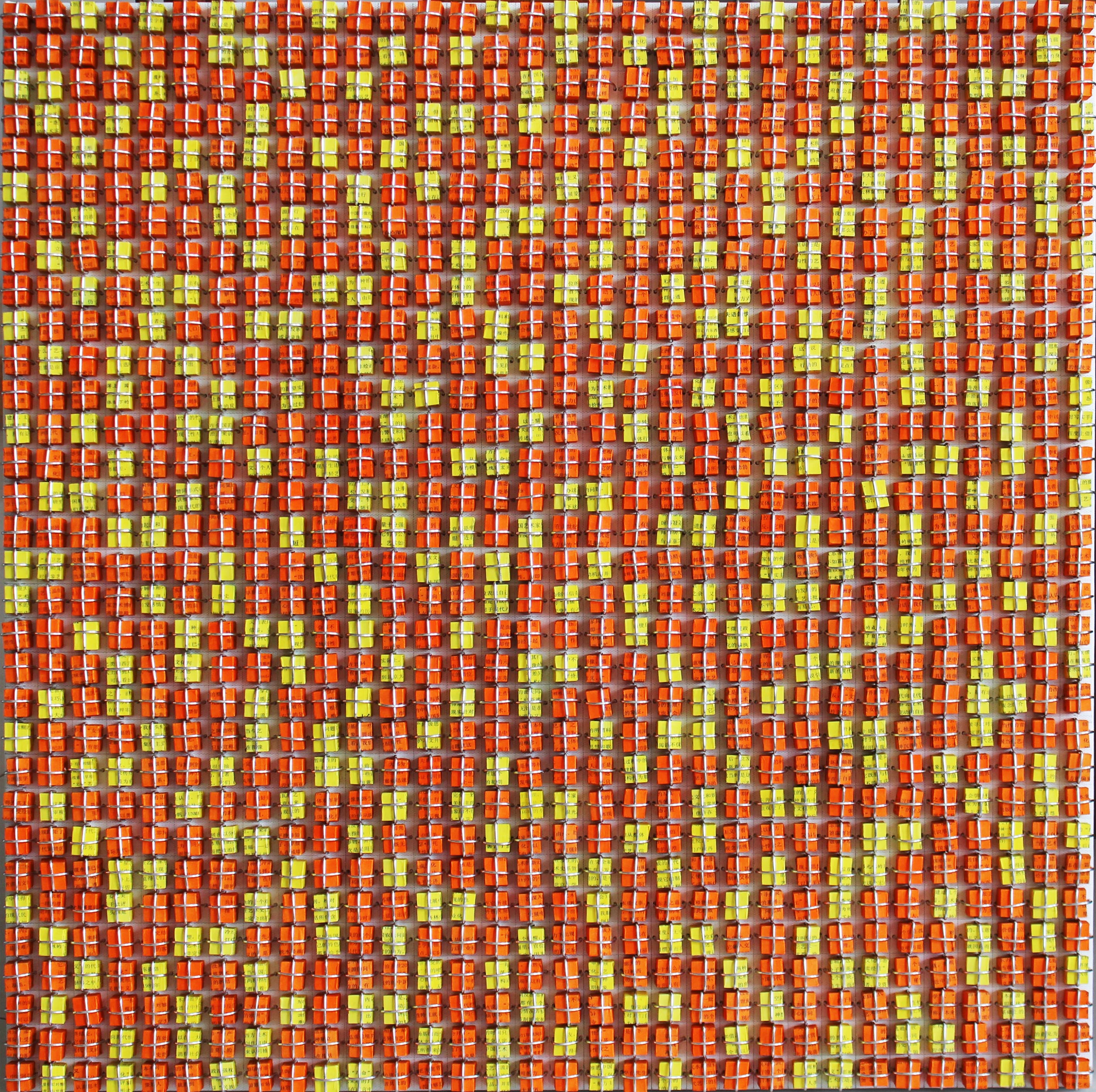

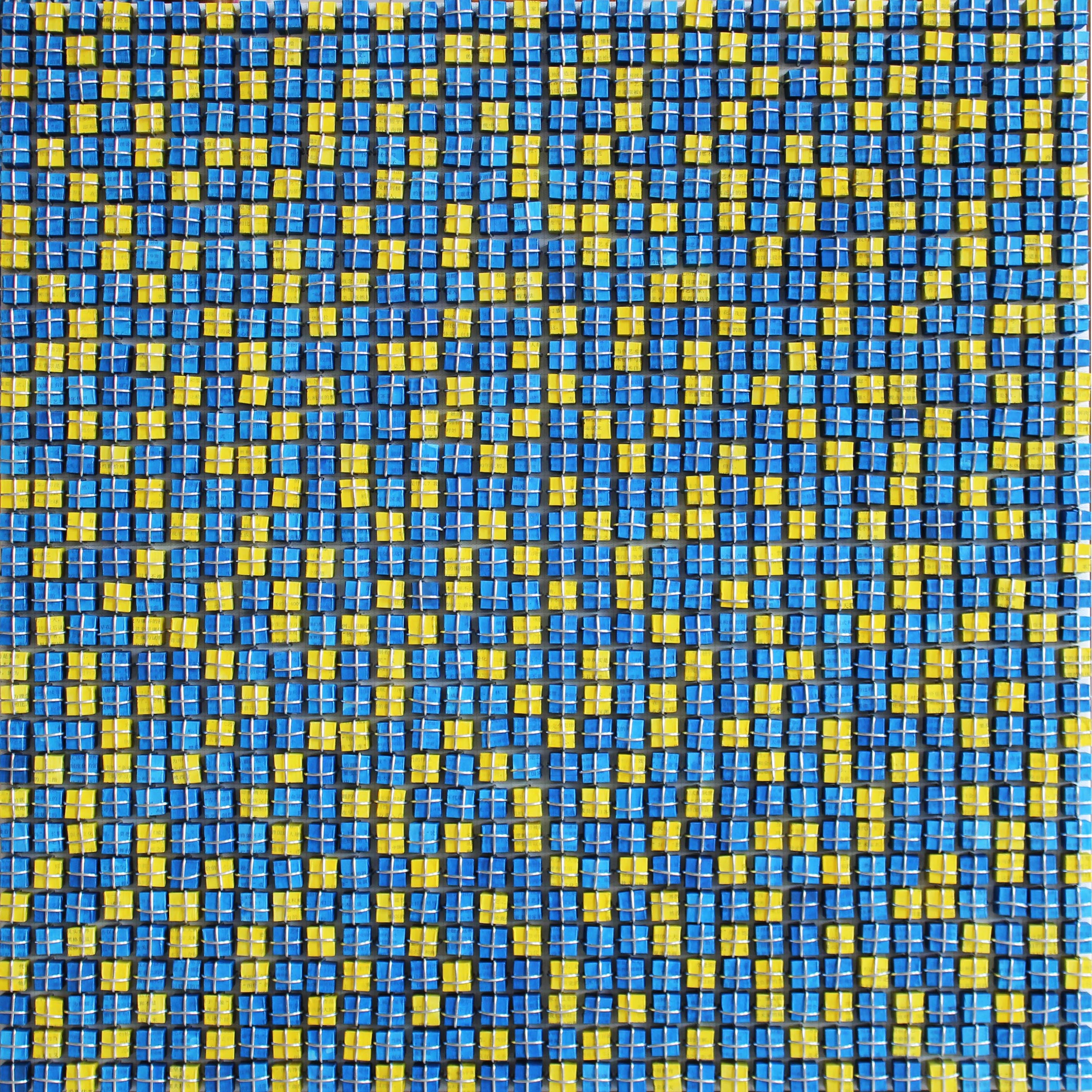

今年七月,在北京海淀美术馆“青春的力量”全国青年艺术展上,我看到了陈灵刚的作品《阅读系列》。这是四幅80×80cm的综合材料装置。其中两幅由橙+黄、蓝+黄的小方块镶嵌而成,乍一看,就像是马赛克的盛大集会。走近了,我才注意到小方块都是被书籍(也可能是杂志)的纸页包起来的。裁切好的纸页随机地包在方块上,纸上的汉字清晰可辨;在纸页之上,每个小方块都被扭成十字形的金属丝紧紧钉住,动弹不得。另外两幅装置是草绿、玫红的单色背景板,亦被密不透风的金属丝钉着。和前两幅装置一样,紧扭在一起的金属丝构成了方格状网络,将背景板制辖在它们的强行插入中。更有意思的是,策展人王建飞掀起其中一幅装置,让我们看背景板的反面。我惊讶地发现,在反面,所有金属丝仍保持着一种结构性的序列,仿佛在暗中流露:它们对整个背景板的“控制”,是有计划、有“组织”,也是有执行力的。

和其他的当代艺术作品一样,《阅读系列》有丰富的解读空间。我首先想到的是:如果说文字象征着自由,那么金属丝则意味着对自由的控制。无处不在的金属丝将文字牢牢锁缚,消解了文字携带的意义;事实上,这些零散的文字虽然清晰可读,但它们已无法表达连贯的思想。这正是一种典型的现代景观:在发达工业社会中,原子式的文字被制度化的管理抽空了所指,徒剩躯壳。当文字的能指沦为空虚的符号,原子便失去反叛的力量,作为一种权力的现代性则获得了全面的胜利。其次,《阅读系列》也体现出当代艺术本身的困境:当代艺术正处在某些“金属丝”的封锁下;“金属丝”可能是他者,也可能是当代艺术本身。在整个的社会生活和文化结构中,如何建立一种与外界对话的有效方式,既是当代艺术面临的问题,也是新诗之难。尽管在当下,当代艺术与诗歌,尤其是与新诗的互动并不算多,但毫无疑问,二者都置身于孤独的境遇中,像一对八百年不见面的难兄难弟。

陈灵刚:《阅读系列》

在这对难兄难弟身后,有一双手,亲自将他们推入了孤立无援的境地。其中一只手是观念。早在1929年,雷内·马格里特(René Magritte)就创作了著名的《形象的叛逆》(The Betrayal of Images),画面的中央是一个大大的烟斗,烟斗下方是一行大方且得意的文字,“Ceci n’est pas une pipe”(“这不是一支烟斗”)。是的,这并不是一支真正的烟斗,只是画上的烟斗;出现在你面前的,也不是烟斗,而是一幅画。这个道理并不难,人人都懂。可是,如果有人把这幅画抬到你面前,问你“这是什么”时,你的第一反应是“这是一幅画”呢,还是“这是一支烟斗”?同理,儿童识物卡片上也印着各种动植物、食物、日用品,当大人们把卡片放到孩子面前时,希望得到的回答是“这是一只苹果”“这是一辆汽车”呢还是“这是一张卡片”?通过《形象的叛逆》,狡黠的马格里特把有关“观念”的问题抛了出来,这幅画所展现的多重含义,让人联想到老祖宗柏拉图(Plato)的“摹仿说”:理式(Idea)的床、实物的床与画家画出来的床本不是一张床。从柏拉图到马格里特,经过了整整两千多年,艺术从内容、形式走向了观念,故安·兰德(Ayn Rand)有言,“艺术是人形而上学的一面镜子”[1]。但艺术显然不等于形而上学,艺术还指向情感,指向美。

雷内·马格里特:《形象的叛逆》

而在遥远的中国,比《形象的叛逆》还要略长十来岁的汉语新诗,在某种程度上也是观念的产物。以古典汉诗为参照系,我们可以看到新诗最肉眼可辨的不同,首先在于形式。新诗使用的语言是白话文,并且没有固定的格式,这就是胡适说的“诗体的大解放”。他认为,“文学革命的运动,不论古今中外,大概都是从‘文的形式’一方面下手”、“因为有了这一层诗体的解放,所以丰富的材料,精密的观察,高深的理想,复杂的感情,方才能跑到诗里去”[2]。在诗体大解放的前提下,胡适又提出了“作诗如作文”“诗的经验主义”的建设性意见。新诗的产生与这些观念的指导是分不开的。而以新诗为急先锋的新文学,整个的发生背景,正是现代性与启蒙的双重要求。新诗发展到今天,已经非常出色地保留并延续了古典汉诗的抒情传统,但是对新诗来说,单有抒情是远远不够的。如果说抒情带有偶发性,依托于特定的情境,那么观念刚好相反,它并非依赖于偶发,而是依靠系统的思考、长期的积累,甚至需要体系性。即使是一再被大众文化神话的海子,其写作背后也是有严格的诗学理念为支撑的。是时候放下对神秘兮兮的“天才论”的迷信了,在当代,只依仗抒情而不具备清晰诗学理念的诗歌写作,都是值得怀疑的,(在很多时候)不值得谈论的,也是走不远的。

正是观念,使当代艺术成为当代艺术,使新诗成为新诗。也是观念,推着这对难兄难弟不断追问自身:究竟什么是艺术,什么是诗?在这样的疑问下,元艺术(Meta-art)与元诗(Meta-poetry)产生了,这种面向自身的形而上学,也正是艺术与诗在这个时代的一种元叙述(Meta-writing)。总而言之,观念与当代艺术、与新诗的关系是十分紧密的,但这并不代表观念能取代一切,成为艺术与诗的唯一标准。艺术与诗是如此特殊的事物,它们最可悲的命运莫过于被观念彻底绑架,变成观念的简单图解;而在一个观念已辐射一切的不可逆的现代场域内,艺术、诗歌不得不与观念相爱相杀,既要有观念,又要有超越观念之处。从这个角度来说,观念又是危险的,它与艺术和诗之间始终有一种紧张的关系。

《汉诗》2019年第4期

第二只手是不理解原则。很多人对艺术与诗的理解,还停留在“懂不懂”“好不好看”“优不优美”上,对于此种愚钝,我只能挤出一个无奈的表情了。在我看来,对当代艺术的阐释,前提是认可艺术不理解原则。早在20世纪80年代,就有论者指出,“许多人都说‘不懂’,并且以‘艺术应该让人懂’为理由,对作品加以责难。这正巧违背了艺术的本质——人的创造。也正巧妨碍了艺术发展的基本条件——精神自由”、“大艺术家从不寻求观众的理解,而是创造理解的观众”[3]。依朱青生之见,追求理解,对艺术来说本就是一个伪命题。因为“艺术不是一种思想的语言或科学的符号(虽然它经常与这些功能相混用)。……一旦被理解的艺术,实际上是理解了艺术中承载的意义,理解的并不是艺术本身”。艺术不理解原则的第二层意思是:有的艺术在当下不被理解,但时过境迁,又能为人所理解了。在这种情况下,艺术家体现了先锋(Avant-grade)的一面。先锋能带来新的东西,但失败的可能性也很大。对此,程一身指出:“毋庸置疑,先锋的必要性与危险性是并存的。”[4]

这里还要区别的是:艺术不理解原则,并不是说所有的当代艺术都神秘莫测,永远不会向观者呈现出确定的一面。其实在很多时候,我们对当代艺术的认知不够,源自对其背景的无知。一旦弄清楚创作的背景,对作品的认识就不至于一头雾水。也是在这次全国青年艺术展上,我看到了王晓琳的《锦婉》,在这组雕塑里,四位低眉细眼的美人戴着四种动物头饰:鱼、蛇、狐狸和猫头鹰。如果不了解艺术家的创作背景和观念,观者对《锦婉》的阐释是可以有无数种面向的,不同的阐释甚至有可能完全相悖。但王晓琳自己解释,她创作这组作品的初衷,是基于一个关键词,性别。在中国传统文化里,鱼、蛇、狐狸都与女性有关。(例如,经过《聊斋志异》等文学作品的书写,狐狸形象与女性身份的互文被一再强化。)《锦婉》里的鱼、蛇、狐狸,亦可视为与女性身份的互文。王晓琳认为,在现有的社会结构中,女性依然处于弱势地位;而在与人类的较量中,动物也是弱势的。但在远古时期,人类曾有过母系制社会,人对动物也有过畏惧与敬仰(因此才会产生图腾)。她希望这组作品能追踪“本真”,对人与人、人与自然的关系提出新的思考。同时,她指出这组雕塑多运用中国传统图纹,如忍冬花纹、云纹、蔓草纹等。于是我又想到:传统图纹对弱势形象的覆盖,其实也从另一个侧面探讨了传统文化的价值本位。除此之外,我还注意到另一层意义:蛇、猫头鹰等动物,在“弱小”之余又有一重“危险”属性,而女性的欲望恰恰被视为危险。在传统文化里,女性的欲望处于被遮蔽状态,一旦释放,必然带来巨大的危险,破坏既有的性别秩序和文化结构。“危险的事固然美丽”(张枣:《镜中》),这些柔美、宁静的造型,正包含了某种危险,这正是当代艺术作为一种解构力量的危险。

王晓琳:《锦婉》

王晓琳:星座物语NO.11

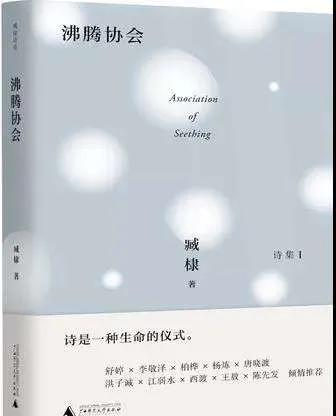

当代艺术的不理解原则,同样也适用于新诗。以臧棣的诗歌为例,不少人认为他的诗很难懂,但臧棣自己说:“我说句不客气的话,目前的诗歌文化中所指认的晦涩的诗,都是读者巨婴症的一种幼稚的反应。”[5]他还认为,“诗的本意,特别是优秀的诗歌引发的解读的诗意多重性,本来就是诗的表达所追求的一种东西。诗的晦涩,其实更多是诗歌阅读文化中的一种现象。既然是现场,它就因人而异。”如果说造型为艺术阐释带来困难,那么,再难理解的新诗也会或多或少地在语言中留下阐释的入口,哪怕这个入口只是一道细小的裂缝。这并不是说新诗的理解就比艺术的简单,请注意:语言也是能玩花招的,而且会玩得相当精彩。诗歌的“不理解”,不仅包括我在前文提到的“先锋”问题,还源于一套新的文学审美机制并未建立起来。自波德莱尔(Baudelaire)以来,“审丑”已是现代审美的基本共识,但就连这基本的常识,在中国的贯彻和接受都是不彻底的。对于那些只以传统“审美”为圭臬的初级读者来说,首先连“审丑”都无法理解,更不用说“诗的晦涩”。长期以来失败的语文教育,只教会愚钝者们在词与意义之间苦寻一一映射的联系,这更是给新诗的理解打上死结。而读者/观众因不理解而产生的自卑心理,反过来又向一部分诗人/艺术家送上了故弄玄虚的特权。有的时候,读者/观众明明在被诗人/艺术家抱着游戏心态耍弄,却不自知,非要在作品中敷衍出一点意义来才算了得。在《顽主》中,三T公司的员工假扮诗人、作家,就是这样来忽悠观众的。近期的事件则有英国油管博主TazAdam用恶作剧的方式作画,还像模像样地办起了一场名为“Shega”(保加利亚语:恶作剧)的画展,居然还卖出了不少作品。这一过程,可视为一场针对于艺术本身,反思艺术行为的行为艺术。她揭示的问题正是:到底什么是艺术“不理解”的界限?

臧棣:《沸腾协会》

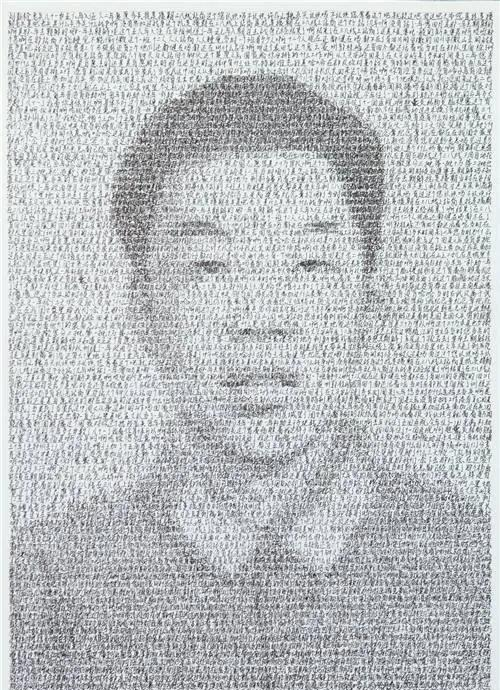

从语言上来看,当代艺术与新诗的关系也颇有趣。自现代以来,艺术就在不懈地反文学性。文字作为人类最古老的表意工具,正在为艺术所抛弃。放眼望去,绘画、音乐、摄影和电影等,都举起过反文学性的大旗。其中,摄影和装置的反文学性相对而言是最有说服力的,尤其是综合装置的兴起,把艺术的反文学性推到了新的层面。失去文字的“身份证”后,美国抽象表现主义(Abstract Expressionism)、波普艺术(Pop Art)等都在尝试构建有别于文字的新的艺术语言。但纵有多样的实现媒介,当代艺术对文字的摆脱依然是不彻底的。在此,我想谈谈肖希的《太行老兵》。和看陈灵刚的《阅读系列》一样,在看《太行老兵》时,我首先使用了远观的方式,看到了老兵们的脸庞。接下来,我凑近去看,只见艺术家用文字代替了点线面,使之成为肖像的载体——极细小的汉字疏密有致,浓淡相宜,极有耐心地勾勒出老兵的面貌。2017年深秋,肖希曾到太行山区采访老兵,整理了大量的文字资料。他绘制老兵肖像,用的正是这些文字;每一幅肖像上的汉字,就是关于这位老兵的采访手记和生平述传。汉字的加入,加强了绘画的可读性和阐释性,也展示了一种实践方向。自电影产生以来,视听语言(影像+声音)逐渐取代了文学和传统绘画,成为主要的媒介。文学与绘画被迫在日益逼仄的空间里一再突围,尽管我对二者在语言方面的更新是存疑的,但不可否认,它们仍具有视听媒介无法取代的价值。其实,从某种程度来说,(以大众为主体的)视听媒介与(以精英为主体的)文学绘画本不在一个平台上,从来就没有可比性。在我看来,《太行老兵》最有趣的一点,正在不同媒介的粘贴之处:文字为绘画叠加了史的厚度,史的维度(过去时)与老兵肖像(现在进行时)共同构成了一个新的意义空间。再进一步看,这些文字的意义是在于其仪式感,并非用于阅读,因为它们紧密叠加的部分是肉眼难辨的,因而作品仍是立足于绘画本体,力图复苏已经“寿终正寝”的绘画语言的活力。

肖希:《太行老兵》

肖希:《奥黛丽·赫本》

与当代艺术相比,新诗可使用的语言载体就少得多。文字是新诗最基本、最重要的载体。新诗也曾“放下身段”,效仿古代的图像诗,在现代汉语的基本框架下进行新的图像实验。众所周知,20世纪90年代,人文学科领域提出了“图像转向”(Iconic turn)。把这个时间再往前推二三十年,在六七十年代的台湾图像诗里,新诗曾非常积极地构筑自己的身形,发扬新月派“建筑美”之精神,进一步思考形与意的关系。毋庸置疑,图像诗的探索是有意义的,它使汉语直面自身形象、身段乃至动作姿态。用时下的话来说,这里面有再明显不过的对汉语之“颜值”的追求。但对于图像诗所能达到的深度和厚度,我是持保留意见的,至少现阶段看来,它并非汉语新诗的终极出路,也不可能成为正途,仅仅是旁门左道。继图像诗之后,在我的观察范围内,一个有意思的现象是:在一些与当代艺术联系较为紧密(如直接从事当代艺术的创作、策展等工作,或长期关注、吸收当代艺术)的诗人那里,语言的变革尤为明显。他们中的大多数,如韩东、颜峻、夏宇、宇向、衣米一、叶蔚然、余幼幼等,都倾向于使用较为简单的语言形式,甚至是口语形式。也有一些受当代艺术影响较大的诗人,如朱朱、吕德安、张曙光、张维、冯晏、蒋浩、玉珍等,并没有把语言放逐到彻底的口语中,仍然讲究语义空间的复杂性,注重语言的张力。以上两种情况的共同点是,他们都尝试语言的“越界”和诗意的突围。而在受当代艺术影响较小的诗人那里,语言可能更保守,更“规范”,诗意也如此。总之,“这世界变化快”(崔健语),而语言仍然是诗歌最重要的现实,如何使用语言(即“怎么说”)仍是诗歌本体层面的最基本任务之一,这是诗歌区别于小说的地方,诗歌永远有“怎么写”的困惑,这种困惑与“写什么”是并行的。正如余怒在《个人史》中所示,诗人首先提问“今天写什么”,然后他自问自答“今天写绝望”。接下来整首诗歌都是围绕着“绝望”主题展开的书写,演绎了“写”本身。因此,我有必要补充一下石一枫的话,他说“在文学这个门类里面,言说的方式从某种意义来说变得越来越不重要,言说的内容变成更重要的东西”[6],我认为他心目中的“文学”应该主要是指小说,因为诗歌的现状并非如此。新诗正在被“写”所困扰——诗歌与当代艺术一样,都强调创造过程本身,这个过程中即包含着观念。

余怒:《蜗牛》

在当下中国,同处一个历史大环境中的当代艺术与新诗,并未实现在同一个语境中的有效对接。视察二者对“时代”的理解,能清楚地看出更多东西。自八五新潮以来,中国的当代艺术在走向综合化的同时,尝试着媒介的跨界、打通与重组,还紧追时代,将高科技、新媒体都运用到了艺术创作中。可以看出,当代艺术在坚定地追寻着一种“艺术乌托邦”,试图以艺术为红线,对整个社会生活、当代政治、公共议题、人类文明进行贯穿和连结,这是一种新的编织,让我想到王雷的编织装置《东方红》。他将老版红宝书的内页拆下,裁成细条,又将这些细条编织成精美的挂饰,四角缀以同样是编织而成的中式盘扣。挂饰的纹路使我想起毛衣编织里的针脚,有正针、平针和细致的锁边。罗兰·巴特(Roland Barthes)认为,文本具有编织性,文(Texte)的意思就是织物(Tissu);他指出“自构成方面文与书写编织在一起(文就是书写物),或许因为文字的先天本身之故,虽是处于线状,却引人联想到言说,将其交织为一件织品”[7]。从这个意义上说,《东方红》正是对文本编织性的一次肉身演绎:通过改装,红宝书经历了“变形记”,有了崭新的生命力;书上的字也被重新排序,获得了新的阐释空间。因为织条极细,即使是凑近,也很难看清上面的字了,只能看到点点斑斑的灰色与全新的意义型构(挂饰)。这一编织、跨越和重组,正是当代艺术自身的一种写照。

王雷:《东方红》

王雷:《兵者无形》

“当代”是一个自带时间感的词,暗含于其中的历史维度,对艺术来说是一把双刃剑。艺术可能会因“当代”而获得更多意义,也可能死于这一限定。与当代艺术的“介入”不同,新诗与时代始终保持着若即若离的关系。在李敬泽看来,“文学必须把自己放回当代的场域上,并与其他艺术、与当代的其他知识生产进行对话。一些当代艺术中存有的重要精神,对文学而言是宝贵的,且可能是已经失去的东西。比如‘行动’的意识,以行动来介入世界的艺术在文学中往往是稀缺的”[8]。然而,每当新诗对时代的“介入”到了一个临界点,马上就有新诗本身的力量对此进行反拨,将新诗拉回到“不介入”的原点上。在介入与不介入之间,这种若即若离的关系实际上也是紧张的,它既表明了新诗对外部世界的困惑,又呈示出新诗追求自身独立性的决心。

尽管我对眼前的人类文明充满悲观,仍愿以无限的美好畅想艺术和新诗的未来(这是唯一的出路)。在知识日益丰富、学科日渐细化的今天,综合性发展是一个大的趋势。李川的《星空下的山海经》系列就展示了绘画的综合性努力。这个系列的每一幅画都对《山海经》里的故事有新的解释。画面的营造植根于《山海经》,但并不秉持保守的复古倾向;画家灵活化用古今中外的种种元素,使形式与内容更富弹性。我在画中看到了大佛、长城、比萨斜塔、灭火器、坦克、玫瑰……这个系列尚未完成,从已完成的部分来看,它们体现了艺术家尝试构建一种庞杂的当代文化体系的野心。其中有一幅《当扈》。当扈是《山海经》中的异鸟,“其状如雉,以其髯飞,食之不眴目”。李川让这只鸟翩跹在相关经文中的汉字(草、木、楉、榛、硌等)之上,它周围还飘荡着点、横、竖、撇、捺等汉字笔画。这幅画带给我一种既新鲜又古老的体验:仿佛世界是新的;而这新世界正在垂听远古的召唤。原来汉字可以被这样堆叠在大地上,在堆叠中它们拉伸、挤压、变形,最终茁壮地成长起来——这不正是万物生长的样子吗?李川自己也说:“构思《当扈》时,……谁都无法抑制激动的情绪。……汉字的结构多么美妙,它本存在于存在的宇宙之中。”[9]穿越时空,在汉字的遥远召唤下,这幅画获得了一种原初性的魔力。

李川《星空下的山海经》

在江苏常熟的虞山当代美术馆,我又看到了另一个与汉字有关的装置作品,这是书法家张耀山的《虚舟之渡》:地上是一片黄砂,一块嵌入砂中的木板上写着《华严经集解》。木板左边的木片上有《论语》《庄子》。又一根木桩上写着《心经》。抬头一看,还有悬在半空中的木片,分别写着“发愿”、《佛说大乘无量寿经》、《普贤十大愿王》。所有的字体都是章草。这些木材曾做过船板、桅杆,甚至是猪圈栅栏。在批评家姜丰看来,“这是书法艺术的场域……是在一个幽灵场域中对着历史、自然、宇宙大有保持了对谈姿态的,唤起了纵贯博大的书法历史当中一个章草断片的瞬间,幽古而现代,肃穆又灵动”[10]。勿需再多举例,在当代艺术那里,综合性已是一个突出的趋势,其中也包括对新诗的吸收。曹喜蛙坚定地认为,“尤其是对于当代艺术而言,众多的门类,五花八门,没有现代诗的创作经验,基本上搞不懂,但无论如何变换花样,当代艺术都逃离不了诗意,一个现代诗人是当代艺术的天然欣赏者、阐释者与同谋”[11]。确实,不少艺术家都有写诗的经历。毕加索(Picasso)、阿巴斯(Abbas Kiarostami)等人的诗早已有中译本。而在国内,尤伦斯艺术商店(UCCASTORE)和Dorm by UCCASTORE曾于2017年6月24日至2017年7月31日联合举办“缝合:当代艺术从业人员诗选”展览;重庆大学城虎峰山界外美术馆也曾于2018年6月23日至2018年7月9日举办“喃喃诗会”,集中展出艺术家的诗。可以看出,在大众文化领域,新诗虽然荣光不再,但在一定的专业范围内,它仍是一种(相对)有效的公共话语范式。艺术家的诗往往不受(或很少受)同时期新诗语境的制约,代之以自己擅长的言说方式,突出个体性,侧面展示出个人的审美偏好。例如,从文本上来看,韩三之的诗《让语言抵达不到的响着水声的夜的大地》,并没有受到他同时期任何一种新诗写法的显性影响,却包含着八十年代抒情诗的影子(这也从一个侧面证明:在新诗场域以外,新诗的传播和接受往往需要一段“间隔期”,即传播和接受总有迟缓性,是后发的)。他使用的是一套自己能娴熟掌控的语言,诗中跃动着创造的灵光,在“玫瑰的玻璃之夜敲响”、“这喷发着异性香味的腰部之夜呵”等句子中,他轻盈、灵巧地摆出自己的视角。这给我带来的启发是:阅读、理解艺术家的诗,可能需要有别于当下新诗批评的另一种批评机制。而从艺术家的诗里,我们能拈取出“诗性”“诗意”的最大共性,并侧面梳理、检验新诗发展的成果。

张耀山:《虚舟之渡》

如果说当代艺术本身就趋向于综合,那么,新诗的综合又是另一回事。以文本为界,新诗的综合有文本外的综合,也有文本内的综合。先看文本外的综合,这是新诗与他者的综合,强调文化学、社会学等各层面,通过一种综合思维“为大文化背景招魂”(安琪:《轮回碑》)。其中,新诗与当代艺术也碰撞出过火花。夏宇曾亲自设计并印刷个人诗集,接着她将它们全部销毁,只给自己留了一本;她也曾把诗集做成毛边书,读者必须把纸一页页裁开,方能阅读;她还把自己的诗集剪成一个个的词,把它们重新拼贴,组成新的诗。而颜峻的诗集《不可能》,在装帧设计上也花了番心思。书的左边正常胶封,右侧则打了孔,用绳子穿上。因此单看右侧,《不可能》像是一本古代的线装书,读者要剪掉绳子,才能翻看书页进行阅读。不过,全书基本都是空白页,只印了几首诗。用这种形式,颜峻表达了阅读之不可能、言说之不可能乃至文化之不可能。颜峻还有一本《罗万象:100首》(罗万象是他的笔名),每首诗都印在一张卡片上。这种印刷方式,使我想到了新诗是个体的,断片的;而新诗与当代之间也存在某种断裂与错位。另有颇具先锋精神的车前子,曾在《今日先锋》发表《传抄纸本》,这也是新诗行为艺术的重要个案。他在书里专门列出了“传抄方法”,声称让每一位阅读者依序传抄下去,最后由他对九十九种抄本进行比较研究。为方便传抄,他在诗中留下了许多空白和方框,供传抄者自己发挥填补。对于车前子的这一实验,胡亮在其秀外慧中的《窥豹录》里总结:“片断,拼贴,脱落,无意义,能指游戏,语言上的无政府主义。‘诗人作品中的自我,仅仅是一件艺术品’,车前子甚至如是渴望,由受众来参与和完成这个艺术品,以至于,连写作也蘸上了行为主义的油漆。”[12]此外,陈黎的《战争交响曲》本是一首图像诗,诗中整齐排列的“兵”字逐渐变为“乒”“乓”,最后变成“丘”。这首诗经多媒体演绎后,不仅视觉效果得以增强,还叠加了音效。湖北武汉也一直在做诗歌走进地铁站的活动,具体做法是征用公益广告牌,将新诗印制到广告牌上,投放到各地铁站。这一实践加强了新诗与公共空间的联系,扩大了新诗的传播。

颜峻:《不可能》

再看文本内的综合,这是针对于新诗本体而言的。长诗正体现了新诗的综合性努力。近年来,长诗写作已成为新诗的一种“迷信”。极端的认识莫过于:如果一个诗人没有写过长诗,那他/她作为诗人的身份就是不成立的。不少诗人都揣着长诗之梦,总觉得这辈子应该写出点像样的长诗,才算是功德圆满,为此心心念念,更兼苦不堪言。这种想法,其实是将长诗作为个人写作的终点,是对写作的设限,也是一种观念的绑架(在此,观念再次显示出其狡滑和双面性!)田间的《赶车传》很可能是新诗史上篇幅最大的长诗,但其艺术性、启示性又有多少?近日,我与敬文东先生有过一次交流,在他看来,长诗亦是可疑的。他提到,诗歌体式的选择应同具体的语言相结合。在西方,鸿篇巨制的史诗不是问题,《荷马史诗》便是一份属于全世界的耀眼瑰宝。而在中国,古典汉诗始终未能真正处理好叙事问题,虽有《孔雀东南飞》《长恨歌》等优秀的叙事诗,可叙事并没有盖过抒情的风头;直至晚清诗界革命,在大量叙事诗涌现的同时,古典汉诗的制式也彻底暴露出其短板。随后新诗的发生,就证明了诗体变革的必要。而我认为,单从身体性上来看,长诗的形成就是困难的。诗歌需要一以贯之的气流和力气,这就好比一个人说话,若要一口气地说下去,很难保持气息的连贯性、稳定性,长诗亦如此。要在拉长的篇幅内维持诗意的、抒情的、思想的、美学的平均力,除非兼具大量的储备、深邃的思考力和成熟的技巧,才能把诗歌往大处写,往深处写,李建春的《基督诞生记》《卧游录》正是这种综合素质的优秀范本,他能将信仰、现实、个人史、家族史和大历史进行有效勾连,并在叙事与抒情之间稳当地切换。然而放眼整个新诗写作现场,更普遍的情况是:长诗虽多,成立者少。

最后,我想提一下三个有代表性的长诗文本:赵思运《丽丽传》、萧开愚《内地研究》和李庄《预言》。其中,赵思运的诗集《丽丽传》是一次“文体探险”,用诗人自己的话来说,是“‘版本研究’系列笔记”。诗中共收录了九十八则原初文本的笔记,在诗性统领下,所有材料共同构筑出文本、时代和诗学的多重景观。在行文上,诗人一以贯之地保持着原生态的言说方式,气息运转自如流畅,为长诗实验提供了不一样的视角与方法。萧开愚的《内地研究》有着近乎完美的完成度,呈现出独特的个人诗学面貌,诗人使用一种类似于田野调查的方式,以河南为中心,总写“内地”的社会、历史及诗这一文体本身的现实,具有俯瞰万象之势。在诗中,隐藏的诗歌主体云游大地,又能时刻抽离其间,恍兮惚兮,如“瞳孔清凉,发生原谅”[13]、“天色如泣,如落魄”[14],这种诗歌神态的片刻恍惚使人着迷。姜涛评价,《内地研究》“创造了一种文白夹杂、骈散交替的特殊语体,它的伸缩性、扩展力极强,能波澜运势……在自然与历史的宏大现场与慢悠悠的个体剪影的交叠中……如此密集地放送、传递”[15]。李庄的《预言》构思奇特,借科幻之体总写人类历史文明。各种材料(如诗歌片断、微博文字、网站报道、广告招贴、互动百科)的拼贴,为全诗架出一个超现实的语境,从中反映出来的文明景观,看似荒诞不经,实则真实无比。对于所言之物,诗人有着整体的、细节的、技艺的娴熟把握;整个叙事结构面向未来,实则又是对既有历史的总结与反思。总的来说,三部长诗的质地都是重的、密的,覆盖在文字之下的内核也都是痛彻心扉的。现在,我从《预言》中摘选三个片段,作为全文的收尾,它们并不能完整地呈现出全诗的面貌,但正好符合此文的标题,并表达我(鼓足勇气)的美好愿景——

片段一:

文明号飞船起航准备完毕:10、9、8、7……

欧罗巴人种、蒙古人种、尼格罗人种男女老幼挥手告别地球

片段二:

再见旧人类们,再见欧洲、亚洲、非洲、美洲、大洋洲

飞船将抵达净土,请把手边的垃圾丢下吧

片段三:

“再见/老不死的地球——人类开始了新生活”

2019-12 陕西、江苏、北京

[1]安·兰德:《浪漫主义宣言》,郑齐译,重庆:重庆出版社,2016。

[2]胡适:《谈新诗——八年来一件大事》。

[3]叙畋:《不理解原则》,《美术》,1986年第12期。

[4]程一身:《何谓先锋?何以先锋?》,李之平主编:《新世纪先锋诗人三十三家》,南昌:百花洲文艺出版社,2017年,第2页。

[5]张垚仟:《臧棣:以诗歌捍卫想象的自由》,微信公号“现代快报读品周刊”,2019年12月23日。下同。

[6]虞婧:《文学和艺术,如何分享同一个“当代”?》,中国作家网,2019年7月19日。

[7]罗兰·巴特:《文之悦》,屠友祥译,上海:上海人民出版社,2002年,第85页。

[8]虞婧:《文学和艺术,如何分享同一个“当代”?》,中国作家网,2019年7月19日。

[9]李川:《李川李不川绘画作品:星空下的山海经(三)》,微信公号“李川李不川与星空之城”,2019年5月18日。

[10]姜丰:《〈虚舟之渡〉的问题——我看张耀山装置艺术〈虚舟之渡〉》,微信公号“虞山当代美术馆”,2019年12月27日。

[11]曹喜蛙、李擎:《春节专稿|曹喜蛙&李擎对谈》,微信公号“LQ艺术谷”,2018年2月16日。

[12]胡亮:《窥豹录》,南京:江苏凤凰文艺出版社,2018年,第192页。

[13]萧开愚:《内地研究》,广州:广东人民出版社,2014年,第21页。

[14]萧开愚:《内地研究》,第27页。

[15]姜涛:《“历史想象力”如何可能:几部长诗的阅读札记》,《文艺研究》,2013年第4期。

杨碧薇

云南昭通人。文学博士,北京大学艺术学博士后。

中国当代最有影响力的青年诗人和批评家之一,学术研究涉及文学、摇滚、民谣、电影、摄影、装置等领域。

出版作品:诗集《坐在对面的爱情》,散文集《华服》,学术批评集《碧漪或南红:诗与艺术的互阐》。

曾获《十月》诗歌奖、胡适青年诗集奖、北京诗歌节银向日葵奖。现居北京,任教于鲁迅文学院。